- 상위항목 : 군벌

1 개요

한국의 역사책 등의 자료에서 '군벌'이라는 단어가 가장 자주 나오는건 세계대전 무렵의 중국이다. 사실 중국은 항상 왕조교체 시기나 왕조의 말기에 중앙정부의 통제를 받지 않는 군벌들이 성장해서 대륙을 할거하곤 했다. 초한지에 나오는 이야기들도 현대식으로 풀이하자면 군벌들의 항전이라고 볼 수 있다. 즉, 항우나 유방 등은 현대에 나타난 군벌의 원조격. 한국인들이 잘 아는 삼국지도 후한 말 군벌들이 서로 싸우는 내용이 대부분이다. 하지만 일반적으로 중국의 군벌을 지칭할 떄는 신해혁명 이후 나타난 무장세력들을 말한다.

2 상세

중국은 신해혁명 이후 청나라가 몰락한 이후 중화민국이 세워졌으나, 중화민국 자체가 북양군벌과 공화세력의 타협에 의한 것이기 때문에, 청나라 북양군이나 신군의 지휘관들은 주둔지에서 행정공백을 이용하여 봉건영주처럼 행세하기 시작했다. 그리하여 중국은 고대의 춘추전국시대가 20세기에 재현되었다 할 정도로 각지에 수많은 군벌이 난립하고 있었다.[1] 이 군벌들은 청나라에서 군에 있던 자들, 마적단의 두목, 혹은 마적에 대항하기 위해 만든 자경단의 리더 등 출신도 다양했으며, 특정 군벌이 어떤 영역을 지배한다 해도 그 안에는 수많은 소군벌들이 그 군벌의 아래 속해 있는 봉건적인 구조였기 때문에 내부적으로도 무수한 분쟁이 있었다.

이들 대부분은 체계적인 현대적 군사교육을 받지 못했고, 따라서 군벌간의 대립에서 중요한 것은 전략이나 전술, 병기, 심지어 명분조차 아니었고 그저 돈이었다. 군벌은 모두 모병제였는데, 정치적 혼란기의 중국에는 일자리가 없는 남자들이 넘쳐났고 돈이 많을 수록 이들을 모병하기도 쉬웠다. 전술적으로 모두 미흡했기 때문에 더 많은 보병이 곧 승리를 보장했던 것이다. 또한 돈을 더 많이 쓰는 군벌이 각 지역의 소군벌을 더 많이 포섭할 수 있었고 이렇게 배신을 유도하는 정치공작이 실제 전술적인 능력보다 더 크게 승리에 기여했다.

1910~20년대까지 최전성기를 누렸던 중국의 군벌은 손문이 제1차 국공합작에 성공해 국민혁명군을 구성하고, 그 뒤 장제스의 북벌로 1928년 일단 공식적으로는 소멸하게 된다. 하지만 실제 군벌의 실력자였던 이들이 여전히 세력을 유지했다. 그래서 북벌이 끝난 후에 반장전쟁이라고 하는 내전의 탈을 쓴 대규모 국가간 전면전쟁이 터졌고, 반장전쟁 후에도 위세를 떨쳐서 중일전쟁이 종전될 때까지 군벌은 살아남았다. 중일전쟁과 국공내전이 모두 끝나고 중화인민공화국이 건국될 즈음에야 군벌은 완전히 뿌리뽑힐 수 있었다.

군벌은 일반적으로 군사력이 정말 어마어마하게 많았다. 마치 전국시대 국가들이 당시 인구로는 상상하기도 힘들 정도로 엄청난 양의 병력을 쥐어짠 것처럼 군벌들도 엄청난 양의 군대를 뽑아냈다. 군벌이 지배한 영역이 전국시대의 주요 국가의 영역을 능가한 경우가 많아서 당연한것일수도. 한 예로 제1차 봉직전쟁 당시 봉천군벌 장작림은 무려 22만명을 동원했고, 딱 2년만인 제2차 봉직전쟁 당시에는 17만, 직예군벌 측은 25만을 동원했다.

(1925년 당시 주요 군벌의 지도)

지도를 보면 중국의 주요 지역은 다 군벌의 손아귀에 들어가 있고, 광동성을 중심으로 한 남쪽의 푸른색 군벌이 국민당 군과 그 동맹 군벌이다.

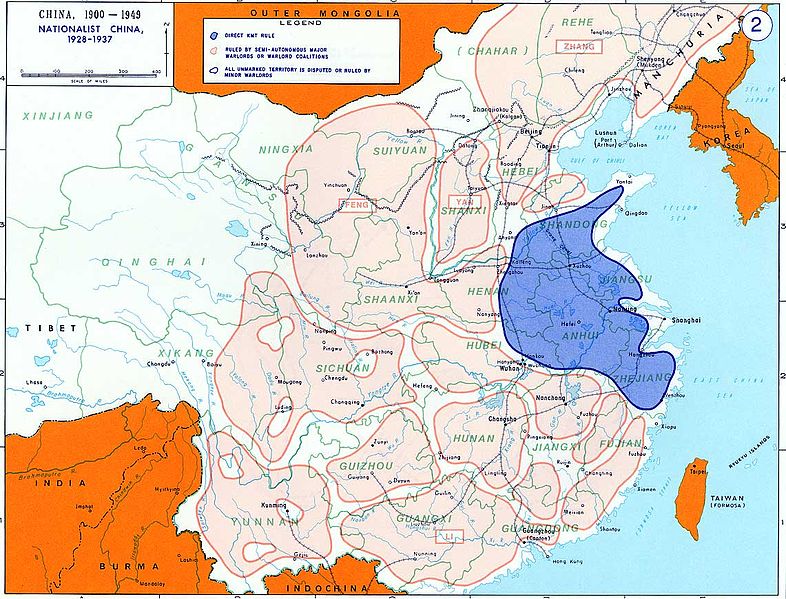

북벌이 끝난 후 1928~1937년 까지의 난징 10년의 시기의 지도

파란색이 난징정부, 만주가 장쉐량, 광둥이 리지선, 그외에 펑위샹, 옌시산의 이름이 보인다.

청일전쟁시대부터 이미 군벌의 조짐이 보였기 때문에 당시 청군은 부대간의 유기적인 협동을 하지 못하고 서로 남보듯 하다가 일본에게 각개격파 당하는 등 추태를 보였고, 청의 멸망 이후로는 군벌로 따로 쪼개져 아예 다른 나라처럼 따로국밥으로 놀았기 때문에 일본군에게 각개격파 당하고 국토 여러군데를 점령당하는 치욕을 겪었다. 이러한 오합지졸의 역사가 있기 때문에 현대의 중국은 군벌을 정말로 싫어한다.(...) 현재 중국 정부가 그토록 하나의 중국을 중요시하며 '중국의 일부'라고 여겨지는 세력이 독립 비슷한 움직임을 보이기만 해도 알레르기 반응을 보이며 강경진압하고 있는것에는 이런 이유도 있다.

3 군벌의 파벌

3.1 북양군벌(北洋軍閥)

옛 청나라의 북양군(北洋軍)에 기반을 둔 군벌세력. 근원을 거슬러 올라가면 이홍장(李鴻章, 리훙장)까지 이르지만 실제적 시발점은 원세개(袁世凱, 위안스카이)로 본다. 원세개가 1916년 황제를 칭하다가 전국적인 반발에 밀려 퇴위하고 6월 6일 화병으로 숨진 뒤 3개의 파벌들로 갈라진다. 이 파벌들은 상호 충돌을 거듭하며 북벌이 끝날 때까지 베이징과 화베이를 장악, 실질적인 정치력을 행사했다.

3.1.1 안휘(安徽, 안후이)파

원세개 사후 직예파와 함께 권력을 잡은 파벌. 주요 인물은 단기서(段棋瑞, 돤치루이), 서수쟁(徐樹錚, 쉬스징). 안휘파의 지도자격인 단기서는 일본의 지원을 받았다. 그러나 구성원들이 이해관계에 따라 갈라질 가능성이 높아 조직력이 떨어졌고, 대부분이 군 실무직이 아닌 고위층에 위치한 탓에 실제적인 군권이 약했다.

총통 여원홍(黎元洪, 리위안훙)이 정치적인 위기를 타개하기 위해 안휘도독 장훈(張勳, 장쉰)을 불러들였다가 왕정복고 쿠데타를 유발하여 완전히 힘을 잃은 뒤 정부를 장악했다. 손문(孫文, 쑨원)이 호법군 정부를 세워 북양군벌에 대항하자 대대적인 남정을 계획하지만 직예파와의 갈등으로 무산, 봉천파를 끌어들여 직예파를 압박해 다시 한번 남정을 준비하다 역시 직예파의 무시로 좌절했다. 독자적인 군사력 확보를 위해 끝내 일본의 차관으로 참전군(1차 대전 참전이 명분이었다.)을 조직하지만 전쟁 끝나고 만든 탓에 엄청난 항의를 들었다. 이에 불안을 느낀 직예파와의 대립으로 1920년 7월 14일 안직전쟁이 발발, 협조외교 노선을 지향하던 일본이 안휘파 대신 봉천파를 파트너로 고르자 사면초가에 빠져 전쟁에서 진 뒤 실권을 잃었다.

3.1.2 직예(直隸, 즈리)파

안휘파와 권력을 잡은 파벌. 주요 인물은 풍국장(馮國璋, 펑궈장), 조곤(曹錕, 차오쿤), 오패부(吳佩孚, 우페이푸). 안휘파와 달리 조곤, 오패부 등이 강대한 군사력을 가진 이들이었기 때문에 실질적인 힘이 더 컸다. 안휘파와 달리 호법군 토벌에는 관심이 없었고, 호법군과 협상을 통해 북경정부의 정당성을 인정받는 쪽에 관심이 있어 안휘파와 마찰을 일으켰다. 끝내 양측은 직환전쟁이 발발, 일본의 지원을 받던 안휘파를 견제하는 영국과 미국의 지지를 얻었고, 끝내 승리를 거둬 봉천파와 함께 베이징을 장악했다. 그러나 얼마 지나지 않아 남부 진출을 노리던 봉천군벌 장작림과 갈등이 발생했고, 1922년 1차 봉직전쟁이 발발했으나 승리를 거두고 대세를 장악했다. 그러나 1924년 다시 힘을 기른 장작림의 반격으로 2차 봉직전쟁이 발발, 예상치 못한 풍옥상의 배반으로 북경을 내준다.

3.1.3 봉천(奉天, 펑톈)파

만주를 기반으로 한 군벌. 다른 두 군벌과 달리 마적단에 기반해 출발했다. 북양군벌의 일파가 아니라 '봉천군벌'이라는 별개의 세력으로 보기도 한다. 주요 인물은 장작림(張作霖, 장쭤린), 장학량(張學良, 장쉐량). 안휘파에 이어 일본의 지원을 받았다. 본래 마적단 출신이었던 장작림은 신해혁명 당시 동북지역의 혁명군을 진압하고 지역군권을 장악해 원세개의 황제취임 당시 원세개를 위협해 봉천, 길림, 흑룡강 등 동3성 총독직을 얻었다. 그러나 장작림은 애초에 북경진출이 꿈이었던 사람이라 때에 따라 안휘와 직예 양쪽을 편들며 기회를 노렸고, 북경을 장악한 직예파와 2차례에 걸친 전쟁을 벌여 끝내 북경을 장악했다.

그러나 직예파를 배신하고 북경을 장악한 풍옥상(馮玉祥, 펑위샹)은 이 지역을 기반으로 장작림의 부하 곽송령(郭松齡, 궈쑹링)을 끌어들여 장작림에 대항했고, 봉천 남부에서 새로운 군벌 손전방(孫傳芳, 쑨촨팡)이 유력하게 떠올라 위기에 빠진다. 그러나 소련과 가까웠던 풍옥상을 염려한 일본의 개입으로 구사일생, 힘을 모아 반란을 진압하고 풍옥상 토벌에 나섰고, 장종창(張宗蒼, 장쭝창), 염석산(閻錫山, 옌시산) 등 다른 군벌들의 지지를 얻어 최종적으로 베이징을 장악했다.

북벌 당시 국민혁명군의 주적으로서 오패부, 손전방 등 다른 군벌들과 함께 국민당군에 맞섰으나 전세는 불리한 편이었다. 장작림은 지속적으로 국민당과 협상을 시도했으나 무위로 돌아갔고, 지난(濟南)까지 진격한 국민당군을 일본군이 막아주는 사이 일본의 제안으로 장작림이 만주로 귀환하면서 북경지배를 포기한다. 그러나 1928년 6월 4일 장작림이 탄 열차에서 폭탄이 터져 장작림이 폭사하고, 그 뒤를 이은 장학량이 국민당과 협조하면서 국민당과의 전쟁을 끝낸다.

3.1.4 동북(東北) 군벌

1928년, 장작림 사후 세력을 계승한 장학량이 국민당에게 투항하면서 동북변방군이라는 명칭으로 형성된 군벌. 사실상 과거 봉천파 군벌의 연장선이라 할 수 있다. 주요 인물로는 장학량, 만복린(萬福麟), 우학충(于學忠), 왕수상(王樹常), 추작화(鄒作華), 이두(李杜), 마점산(馬占山) 등이 있다. 자신들의 고향 거점을 잃은 군벌이기에 점차 세력이 약해졌지만, 고향 만주를 탈환해야한다는 목표와 장학량의 지도력으로 결속력이 강한 군벌이었다. 만주와 하북성 접경 지대의 방위를 맡으며 일본의 침략을 견제했지만, 점차 국민당 정부의 친일적인 타협이 계속되자 불만을 표명했다. 장개석은 장학량과 휘하 군벌을 서안으로 이동시켜 자신의 목표인 공산당 토벌에 동원하였고, 서안 사건이 일어나는 계기를 만들었다. 서안 사건 후 장개석은 보복의 의미로 조직을 해체하여 다른 지역으로 분산했으며, 결국 동북 군벌은 소멸하고 만다.

3.2 서북(西北)군벌(국민군벌)

섬서성과 그 인근 내몽골 지역을 기반으로 한 군벌. 수장은 장개석에게 대적한 풍옥상이다. 주요 인물로는 풍옥상 외에 장지강(張之江), 녹종인(鹿钟麟), 부작의(傅作義), 송철원(宋哲元), 양호성(楊虎城), 한복구(韓復榘), 장자충(張自忠), 장방(張鈁), 손연중(孫連仲), 방병훈(龐炳勛), 석우삼(石友三) 등이 있다. 본래 서북군벌은 직예파 산하의 군벌이었는데, 풍옥상이 손문에게 협력하여 자신의 병력을 국민군이라 지칭하고 쿠데타를 일으켜 북경을 장악하는데 성공한다. 영화 마지막 황제에서 선통제를 몰아내는 것이 바로 이들이다.

서북 군벌은 손문에 대한 호의가 강했지만, 장개석에 대해서는 반대하는 의식이 강하였다. 그 결과 반장전쟁에서 풍옥상은 이종인과 함께 장개석에게 대항하였지만, 큰 타격을 입게 된다. 이 후 풍옥상은 군권에서 물러나며, 실제로 서북 군벌은 타 지역으로 분할되거나, 하나의 구심점이 없는 조직으로 흩어지게 된다. 서북 군벌은 다른 군벌들과는 달리 독특함을 풍기는 군벌이었는데, 타 군벌들이 지역 기반의 경향이 강한 반면, 서북군벌은 풍옥상 개인의 영향력이 크게 작용하였기 때문이다. 풍옥상 본인은 글을 몰랐지만 부하들에게 글을 익혀야 한다며 학습을 훈련 과정에 넣기도 했으며, 풍옥상 본인의 종교가 기독교였기에, 부하들에게 설교하며, 소방호스로 세례를 주는 기행을 저지르기도 하였다.

그리고 타 군벌과는 달리 명암이 극으로 달리는 면모를 남기기도 했다. 부작의, 송철원, 장자충, 손연중, 방병훈의 경우 중일전쟁 시기에 활약한 명장들이었으며, 송철원은 노구교 사건, 양호성의 경우 장학량과 함께 서안 사건을 주도하였다. 그러나 양호성은 서안 사건 중에 부하들의 약탈 행위가 있었으며, 한복구는 전투 중에 부하들을 버리고 도주한 죄로 처형되었으며, 석우삼, 방병훈은 일본군에게 항복하여 친일 활동을 하였다. 송철원은 개전 초반에 일본군과 싸우기는 하되 사태가 크게 발전하지 않도록 소극적인 대응을 했다가 일본이 전혀 사태를 곱게 끝낼 마음이 없다는 걸 뒤늦게서야 깨닫고 늦게나마 적극적으로 항전하다가 병사했다.

3.3 산서(山西)군벌

산서성에 기반한 군벌...이라기 보다는 사실상 염석산(閻錫山, 옌시산) 개인의 왕국이었다. 주요 인물로는 염석산 외에 서영창(徐永昌), 서원천(徐源泉), 상진(商震), 양애원(楊愛源) 등이 있지만 거의 염석산의 심복 같은 인물들이다. 염석산은 산서성에 근거지를 마련한 뒤 단 한차례도 실권을 놔본 적이 없으며, 통치 내내 공업 양성과 화폐개혁 등을 통해 성공적으로 산서성을 운영해 모범적인 통치자의 전형이었다. 특히 그는 어린 시절 배운 공산주의에 경도되었지만 소련의 강력한 중앙 집권 형식의 공산주의가 아닌 지방 분권 공산주의라는 당시로서는 특이한 체제를 도입하였다. 그러나 염석산이 거의 무학(無學)에 가까운 수준이라 행정적인 면에서는 실책이 상당히 컸다고 한다.

그러나 중원대전 뒤 경제적 어려움에 직면하고, 중일전쟁 당시 일본군의 첫번째 진격로였기 때문에 타이위안(太原)을 뺀 전 지역을 잃는다. 그럼에도 종전 때까지 이곳을 빼앗긴 바는 없고, 일본군 베이핑(北平)[2] 사령부와 협상을 벌여 띵까띵까 놀며 잘 살았다. 오히려 태원에는 빨갱이 퇴치, 국민당 스파이 색출 같은 포스터가 펄럭일 만큼 중앙정부와 대놓고 으르렁거렸다. 중일전쟁 종전 이후는 다시 장개석에게 협력하여 국공내전에 참가한다.

이 군벌은 특이하게 독자적인 각인을 새겨 생산해낸 짝퉁 총기들로 유명한데, 가장 유명한 것은 마우저 C96을 카피한 "산시 17식 권총(山西17式, Shanxi Type 17)". 그 밖에도 콜트 M1911과 톰슨 기관단총도 베껴 썼는데, 특이하게 모두 .45 ACP탄을 쓰게 개조한 데다 중국 불법복제판 중에서는 성능이 가장 좋아서 다른 곳에서도 평이 좋았다고. 군벌이라기보단 군수기업에 가까운 수준. 무기 뿐만 아니라 군사적인 수준도 비교적 높아 오합지졸 투성이인 국민당군이 이끄는 중일전쟁과 국공내전에서 상당히 활약하였다.

3.4 상(湘, 샹)계 군벌

호남, 호북성에 기반한 군벌. 기원은 태평천국 운동을 진압한 증국번(曾國藩, 쩡궈판)의 향용인 상군에서 왔다. 주요 인물은 담연개(譚延闓, 탄옌카이), 조항척(趙恒惕, 자오헝티), 당생지(唐生智, 탕성즈), 정잠(程潜) 하건(何鍵), 유건서(劉建緒), 하요조(賀耀組) 등이 있다.

위치가 위치인지라 베이징 정부와 광동 지방정부 사이에 끼어서 휘둘리는 경우가 많았다. 실제로 군벌의 주요 인물들이 근거지가 아닌 다른 곳의 지휘관으로 배치되거나, 실권이 없는 고위직에 앉는 식으로 임명되었다. 후베이성은 주로 직예파 군벌의 영향을 받았고, 후난은 국민당의 영향을 받았다. 이러한 이유로 1920년대 초 유행하던 연성자치운동의 중심지였고, 덕분에 후난 출신인 담연개와 조항척이 이곳을 장악했을 때 지역민들로부터 큰 환영을 받았다. 하지만 담연개와 조항척의 알력다툼 끝에 담연개가 국민당에 투항하고, 후베이성에 직예파 군벌이 직접 주둔하면서 입지가 흔들렸다. 1926년 북벌을 개시했을 때 호남군 제4사단장 당생지가 국민당에 투항한 뒤 조항척 일파를 몰아내 북벌의 첫 탈환지였다. 여담으로 이 당생지가 중일전쟁 당시 난징 방어선 총사령관이었는데, 1937년 12월 12일 도시 방어를 포기하고 도망가는 추태를 부려 일본군의 난징 입성을 도왔다.

3.5 사천(四川, 쓰촨)군벌

사천성에 기반한 군벌. 주요 인물은 웅극무(熊克武, 슝커우), 유상(劉湘, 류샹), 유문희(劉文輝), 양삼(楊森), 반문화(潘文華), 단무신(但懋辛), 왕찬서(王纘緖), 여초(吕超), 당식준(唐式遵), 왕능기(王陵基), 손진(孫震) 등. 다른 지역 군벌들의 경우 특정한 한두 명의 군벌이 주도권을 잡고 타 군벌을 축출하는 일이 많았으나 사천지역은 열악한 교통사정과 비교적 풍족한 경제적 환경으로 비슷한 세력을 가진 수많은 군벌들이 난립하여 끝까지 사천지역을 못 통일했다. 또한 주변의 운남, 귀주성에서 온 객군(客軍)까지 독자적으로 지역을 장악해 중국 그 어디에서도 유래를 못찾을 막장스런 판도를 그렸다. 중앙, 성 정부의 통제력이 무너진 상태에서 각 세력들은 자군이 주둔한 지역에서 마음대로 행정권을 휘둘렀고, 이렇게 나온 세력권을 방구(防區)라 불렀다. 이런 갈등을 그나마 안정시킨게 유상과 유문희[3]의 세력이었지만, 중일전쟁으로 인해 장개석이 중경으로 천도하면서 사천 지역은 중앙에서 직접적으로 관리하는 상황이 된 것이다. 유상은 장개석과 가까워 진 것에 깊은 빡침을 느끼다가 1938년에 급사했으며, 사천은 장개석에 의해 장악되었다.

3.6 광서 군벌, 계(桂, 구이)계 군벌

광서(광시)를 기반으로 한 군벌. 통칭 계군(桂軍)으로 불렸다. 주요 인물은 이종인(李宗仁, 리쭝런), 백숭희(白崇禧), 황소횡(黄紹竑), 이품선(李品仙), 하위(夏威), 황욱초(黃旭初), 육영정(陸榮廷, 루잉팅) 등이 있다. 계계 군벌에 대한 지칭은 주로 광서 군벌을 말하였다. 북벌이 끝난 뒤에도 중앙정부에 굉장히 비협조적이라 1929년 편견(編遣)회의 문제로 1차례 국지전을 벌였고, 1930년 염석산, 풍옥상과 연합하여 중원대전을 일으켰으며, 1931년 광주 국민정부 선언 이후에는 거의 반독립 상태였다. 1937년 또다시 중앙정부와 국지전이 벌어질 뻔했으나 일본의 침입에 공동으로 맞서겠다는 장개석의 약조를 받은 뒤 이종인이 군을 물려 전쟁위기를 넘겼다. 중일 전쟁 시기에 광서 군벌은 1938년 태아장 전투에서 이종인의 지휘로 승리하였지만, 자신의 병력을 보존하기 위해 병력을 철수함으로써 반격의 기회를 상실한 것으로 유명하다. 이후 광서 군벌은 장개석의 적극적인 견제 세력으로 자신의 영향력을 지속하였으며, 국공 내전 시기에 이종인이 대리 총통이 되기도 했다.

3.7 광동 군벌

광동(광둥)을 기반으로 한 군벌. 통칭 월군(粤軍)으로 불렸다. 주요 인물로는 진형명(陣炯明, 천중밍), 진제당(陳濟棠), 이제심(李濟深), 장발규(張發奎), 여한모(餘漢謀), 나탁영(羅卓英) 설악(薛岳), 채정개(蔡廷鍇) 등이 있다. 광서 군벌과 함께 손문, 장개석에 대한 통수, 안티로 유명한 세력이다. 국민혁명을 앞두고 진형명은 손문에게 협력을 내밀었다가 바로 1922년에 배신을 때리기까지 하였으며, 1933년에 이제심과 채정개가 복건성에서 반란을 일으켜 중화공화국을 만들었지만 실패한 적도 있고, 진제당은 1936년에 광서 군벌과 함께 장개석을 몰아내려다 발각되는 등...광서가 협력 안하겠다고 땡강 부리는 모습이라면, 광동은 협력을 하다가 뒤로 통수치는 경우가 많았다. 중일전쟁 후 실질적 수장이 된 이제심은 나중에 송경령과 함께 국민당 혁명위원회를 조직하여 장개석의 독재를 당 내부에서 반대하며 공산당에게 협력하였다.

3.8 운남(雲南)군벌

윈난성에 기반한 군벌. 주요 인물은 당계요(唐繼堯, 탕지야오), 용운(龍雲, 룽윈), 노한(盧漢), 주배덕(朱培德). 지역적 특성 덕분에 운남지역 토착민 출신이 많았으며, 또한 적절하게 장개석에 대한 충성을 유지했기에 중일전쟁이 끝나는 시점까지도 세력이 온전했던 희귀한 이들이다. 그러나 국공내전 시기에 지도자인 용운이 장개석의 압력으로 홍콩으로 피신하면서 조직이 와해했다.

3.9 신강군벌

신강성(위구르)에 기반한 군벌. 사실상 성세재 일족의 왕국이었다. 그는 신강성을 철저히 그의 친인척들을 중심으로 다스렸다. 신강성 주민들 대부분은 위구르족이라 다른 군벌들과는 달리 지배 군벌에 대한 반감이 심했고, 결국 동투르키스탄과 전쟁을 벌이기도 했다. 전쟁 당시 소련의 도움을 받고 '신강소비에트공화국'의 독립을 선언하여 동투르키스탄을 멸망시키고 신강성의 통치를 공고히 하였다. 소련과 중화민국 사이에 끼어있다는 지리적 불리함을 극복하고 두 국가 및 중국 공산당 사이에서 외교적 줄타기를 잘하였는데 소련이 독일한테 밀리자 소련을 배신하고 모택동의 동생인 모택민을 죽이는 등 추축국에게 협력하기도 하였다. 허나 동부전선의 전세가 소련에게 기울자 다시 소련한테 붙으려는 배은망덕한 짓을 저지르려다 괘씸죄로 걸려 장개석은 성세재를 잘라버리고 충칭으로 끌고 와서 명예직을 준다. 이후 국공내전에서 국민당이 개발살난 후에 성세재는 모택민을 죽인 전력이 찔려서 장개석을 따라 대만으로 들어간다.

중일전쟁 이후에는 위구르족들이 동투르키스탄의 독립을 선언하지만 곧 중화인민공화국에 편입된다. 덕분에 지금도 독립운동을 비롯한 각종 사건사고들이 발생하고 있는 지역.

3.10 마가군벌

감숙성 등 서북지방에 기반한 이슬람계 회족 군벌. 마가군(馬家軍)이란 명칭은 이 군벌의 핵심 인사들이 모두 마(馬)씨 집안 사람들인 점에서 유래하였다. 많은 회족들이 이슬람교 창시자인 마호메트의 마에서 따온 마씨 성을 쓴다.[4] 주요 인물은 마홍규(馬鴻逵, 마훙쿠이), 마보방(馬步芳, 마부팡), 마홍빈(馬鴻賓, 마훙빈) 등. 이 세 사람에서 유래한 서북삼마(西北三馬, 시베이싼마)라는 명칭으로도 유명하다. 마보방의 형인 마보청을 포함해서 서북사마, 또는 감숙성장 마중영까지 더해 서북오마라고도 하였다.

3.11 국민혁명군, 황포계

장개석이 휘하에 두었던 직속 친위 파벌. 기본적으로 소련의 지원으로 설립된 황포군관학교에서 양성된 장교들을 거느렸다. 물론 여기 졸업생들이 모두 장제스 휘하로 간 것은 아니고, 상당수가 공산당에 가담하였는데, 린뱌오 같은 경우가 대표적이다.

4 중화인민공화국 성립 이후 군벌의 운명

중일전쟁에서 살아남은 군벌들은 대부분 국민당군의 장성 계급을 가지고 있기 때문에, 국공내전이 벌어지자 장제스의 명령을 받고 공산당과 싸웠다. 중일전쟁 중에서 장제스와 사이가 벌어진 군벌들은 공산당과의 전투에 소극적으로 임하다가 대세가 기울자 투항하기도 했다. 장제스를 따라 대만으로 가든, 공산당에 따라 투항하든 이들은 명예직만 얻고 철저히 실권에서 배제되었다. 의외지만 공산당도 투항한 군벌들을 실권에서는 배제했을지 몰라도 박해하지 않고 꽤 대우해주었다. 부작의는 중공 정권에서 20여 년간 철도장관을 맡을 정도.

4.1 공산당에 전향 및 투항

상당수의 군벌들은 대륙의 패자가 된 공산당에 투항하였다. 탕성즈, 루한 등은 투항을 넘어 아예 기의를 일으켜서 자신의 영지를 통째로 공산당에 바치기도 했는데 윈난, 구이저우, 후난 등이 이렇게 공산당이 들어오기도 전에 항복해버렸다. 이런 군벌들은 공산당의 여러 고위직들과 학연, 지연 및 국공합작 시절의 인연으로 친분을 맺은 경우들이 많았기 때문에 (예를 들어 당생지는 천이 및 펑더화이와 큰 친분관계가 있었고, 부작의는 딸이 공산당원이었다) 이들의 투항은 그리 어렵지 않았다. 물론 자발적 투항이 아니라 공산군과의 전투에서 포로가 된 경우 전범으로 기소되어 10년정도 감옥살이를 하긴 했지만 풀려나서도 공산당은 민심 수습차원으로 정협 위원같은 감투로 이들을 회유했다.

- 부작의 - 국공내전 말기 국민당의 베이징 수비사령관을 맡았으나, 공산군에 베이징이 포위되고 식량을 비롯한 물자반입이 봉쇄되자, 베이징을 명도하고 자신은 투항하되, 포위된 자신의 부대는 안전하게 철군을 보장받는 조건으로 항복했다.

- 용운 - 장제스에게 원한을 가졌기 때문에, 국공내전이 발발하자 홍콩으로 도피했다가, 대륙으로 되돌아가 공산당에 투항했다.

- 당생지 - 투항후 호남성장을 역임하기도 했으나, 문화대혁명 때 유소기, 등소평에 대한 비판을 거부했다가 숙청되어 감옥에 끌려갔고 그곳에서 직장암으로 사망했는데 82세로 사망했으니 말년이 곱진 않아도 천수는 누린 셈. 1981년에 복권되었다.

- 유문휘 - 사천계 군벌. 주은래와 친분관계가 있었기 때문에, 국공내전 말기인 1949년 자신의 부대를 이끌고 투항한다. 중공정권 내에서 농업부장을 역임한다.

- 마홍빈 - 이슬람교를 믿던 회족 군벌 3거두인 "서북삼마" 중에서 유일하게 공산당에 투항했다. 아들 마돈정(馬惇精)은 투항한 군벌로는 이례적으로 인민해방군 고위 장성을 역임하기도 했다.

- 채정개 - 1932년의 상하이 사변에서 국민당군 19로군을 거느리고 결사적인 저항을 한 중국측 영웅. 일본에 대한 무저항을 이유로 자신의 본거지 복건성에서 장제스에 반란을 일으킨 적이 있었고, 사면을 받기는 했지만, 장제스와 사이가 좋지 않았다. 국공내전이 개시되자 일찌감치 중공측을 지지했고, 중공정권 하에서도 한자리 했다. 한국전쟁에 중국 인민지원군 위문단의 일원으로 방북한 적도 있다.

4.2 장제스를 따라 대만 망명

자신의 영지 내에서 공산당을 크게 탄압하거나 처형한 군벌들은 당연히 공산당에 투항할 수 없었다. 그렇기 때문에 모든 기반을 잃고 장제스를 따라 대만으로 도피했다. 대만에서 자신의 기반이 전혀 없었기 때문에 대만으로 도피한 군벌들은 대륙에 있을 때처럼 장제스에 반항하는 것은 불가능했다.

- 성재세(성스차이) - 신강, 즉 위구르 지역을 지배하던 군벌. 공산당에 붙었다 국민당에 붙었다 박쥐짓을 하던 중 장제스에게 아부하려고 모택동의 동생 모택민을 처형한 전적이 있었기 때문에 울며 겨자먹기식으로 따라간다.

- 염석산

- 백숭희

- 마보방 - 회족이기 때문에 중화민국의 사우디아라비아 대사로 재임되어 그곳에서 사망했다.마씨 일족은 청나라 말기부터 중국 서북에서 회족군벌로 위세를 떨쳤지만,

삼국시대에는 마등 일족이 이곳을 장악했다국공내전 이후 대부분 대만으로 도피했다. 서북삼마 (마보방, 마홍규, 마홍빈) 중에 마보방, 마홍규는 장제스를 따라 대만으로 도피했고, 마홍빈은 중공에 투항했다. - 여한모(위한머우) - 광둥군벌. 국공내전 막바지에 광저우 수비를 맡고 있었으나 중일전쟁 때 광저우를 날렸을 때와 마찬가지로 허망하게 잃었다. 이후 장제스를 따라 대만으로 떠나 총통부 전략고문을 맡았고 1981년에 85세를 일기로 사망했다.

- 황욱초 - 마찬가지로 광동군벌. 역시 대만에서 총통부 전략고문을 맡는다.

- 진제당(천지탕) - 광둥의 군벌. 1936년까지 광둥을 지배했으나 양광사변 이후 몰락했다. 미신을 믿고 장개석에게 덤볐다가 박살난 것으로 유명하다.(...) 이후 중일전쟁 때 용서를 받고 귀국했는데 전쟁 보단 농업, 임업 분야에 종사했다. 이후 하이난 방비를 맡았으나 1950년 하이난이 함락된 이후 대만으로 가서 총통부 전략고문이 되었고 1954년에 64세로 사망했다.

4.3 기타

- 양호성(양후청) - 장학량과 함께 서안 사건의 주동자였는데, 이를 괘씸하게 여긴 장제스에 의해 충칭에 연금되어 있다가, 장제스가 대만에 도피하기 직전 내린 명령에 따라 처형됨.

- 장학량 - 장제스에 의해 연금되어 대만으로 끌려감. 양호성과 달리 처형당하지 않은 이유는, 반장전쟁때 장제스가 장학량의 도움을 크게 받았기 때문이다. 덕분에 목숨만은 건질수 있었으나, 장제스뿐만 아니라 아들 장경국이 죽을 때까지도 자유를 찾지 못하고 50년 간을 연금상태로 지내다가 90세가 넘어 풀려났다.

- 이종인 - 장제스를 대리한 바지 총통을 하다가, 대만으로 온 장제스가 실권을 장악하자 미국으로 망명. 미국에서 친분이 있던 저우언라이의 도움으로 중국에 귀국해 환대를 받았다.

- 풍옥상 - 1948년 소련에서 귀국중 선박사고로 사망.

- 장발규(장파쿠이) - 국공내전 막바지에 희망이 없다는 걸 알자 1949년 6월 사직하고 홍콩으로 망명해서 거기서 살았다. 1980년에 83세로 사망. 70년대엔 대만을 드나들며 장제스, 장징궈 등과 교류하는 등 그나마 분류하자면 대만 쪽에 가까웠다.

- 량홍즈 - 북양군벌의 일원이었으나, 나중에 왕징웨이 정권에 참가해서 초기 임시주석을 맡았다. 이후 항일전쟁에서 중국이 승리한 후 체포되어 반역자로 처형되었다.

4.4 국공내전 이전에 사망한 군벌

- 원세개

- 풍국장

- 장훈

- 장작림

- 진형명

- 단기서(돤치루이) - 1920년 직환전쟁 때 몰락한 이후에 별볼일 없었다. 직계와 봉계가 싸우는 와중에 허수아비 국가원수를 맡기는 했으나 실권은 장쭤린이나 펑위샹 등에게 있었다. 그나마도 1926년 3.18 사건으로 완전히 실각했고 은거하며 불교 공부나 하다가 만주사변 이후 일본에게 화북지역의 괴뢰정부 수장 자리를 제의받았으나 거절하고 장제스의 초청을 받아 1933년 상하이로 이주했다. 1935년에 국민정부위원 자리를 받았지만 거절하고 1936년 상하이에서 위암으로 사망했다.

- 한복구(한푸쥐) - 산둥의 군벌, 원래 펑위샹의 부하였으나 펑위샹이 중원대전에서 몰락한 이후 독립하여 산둥에서 딴살림을 차렸다. 중일전쟁 때 상부의 명령을 무시하고 적전도주를 일삼다가 화북 전선과 산시의 붕괴를 초래했고 충칭으로 소환되어 빡친 장제스의 손에 총살당했다.

- 오패부

- 송철원(쑹저위안) - 베이핑을 지배하던 군벌. 한복구처럼 펑위샹의 부하였으나 펑위샹이 몰락한 이후 독립했다. 중일전쟁 때 일본군에게 소극적으로 저항하다가 화북 상실의 단초를 제공했다. 이후 일본군의 침략 야욕을 알고 치열하게 맞서 싸웠으나 때는 늦었는지라 몰락하고 쓰촨으로 퇴각해서 1940년 그곳에서 병으로 죽었다.